Das Gymnasium sei die beste Schule, hört man oft. Das stimmt und stimmt auch nicht: es ist die beste Schule, wenn man später STUDIEREN möchte, denn darauf, und nur darauf sind Lehrplan und Unterrichtsstruktur des Gymnasiums ausgerichtet. Für einen „Praktiker“ ist es die denkbar schlechteste Schulform, weil genau das nicht oder kaum geübt wird. Das Gymnasium ist eine „Schule der Theorie„.

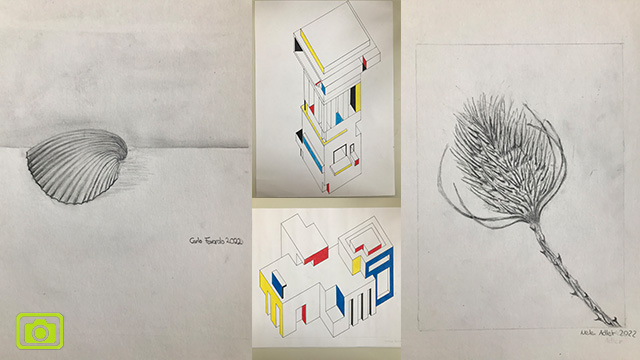

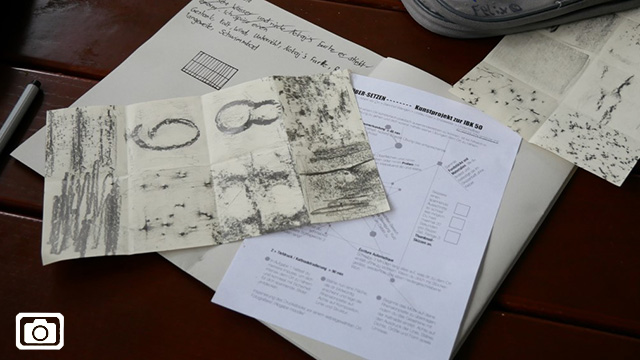

Auch das Fach „BK„ hat trotz eines großen Praxisanteils nichts anderes zum Ziel als die allgemeine Studierfähigkeit an Akademien und Universitäten zu ermöglichen. Der Schwerpunkt liegt auf künstlerischen Betrachtungsweisen und Darstellungen der Welt. Es schafft ein Bewusstsein dafür, wie unser Sehen funktioniert und wie Bilder und Bildwerke auf uns Menschen wirken, wie man sie macht und warum wir Menschen sie machen. Das Wissen darüber wird weitgehend auf praktischem Wege erworben, doch ist immer die theoretische Grundlage Basis der ganzen praktischen Arbeit. Wir malen keine Bildchen und dekorieren auch keine Tische oder Wände, sondern erfahren etwas über Bilder, Plastiken und Bauwerke. Denn mit diesen drei Disziplinen beschäftigt sich das Fach BK: Malerei/Grafik, Plastik und Architektur – in Theorie und Praxis.

Malerei/Grafik schließt dabei traditionelle Druckgrafiken wie Hoch- Tief- und Flachdruck ebenso mit ein wie moderne, digitale Verfahren und Bildmöglichkeiten, z.B. die Fotografie. „Plastik“ beinhaltet neben Skulptur auch Performance, Happening und Installation, Architektur beschäftigt sich mit Modellbau, aber auch mit Architekturgeschichte und modernen Herausforderungen wie z.B. „Ökologisches Bauen“ – doch stets unter dem zentralen Aspekt: was daran ist Kunst? Kurz: es geht um den Konflikt von Idee und handwerklicher Ausführung: ist es schon Kunst, wenn jemand einen Kopf detailgetreu darstellen kann? Oder gehört mehr dazu?

Kunst kann man nicht lernen“… „Kunst kommt nicht von Können“… Wer auch immer solche Postulate aufstellt: mag sein, dass sie ihre Berechtigung haben, aber der Umkehrschluss, dass man nichts lernen und nichts können muss, um Künstler sein zu dürfen, ist ganz sicher falsch. Wer Bildwerke durch Zeichnen, Malen oder Bildhauern herstellen möchte, kann das jedenfalls lernen – und können muss man dazu eine Menge. Es ist nicht leicht, sondern erfordert harte Arbeit und Ausdauer – hier stimmt der Satz: Übung macht den Meister. Der BK-Unterricht wendet sich deshalb nicht an geborene Künstler, die schon alles können, sondern an interessierte Menschen, die die Grundlagen bildnerischen Schaffens lernen wollen und wie Bilder funktionieren. BK wäre ohne das gar nicht als Schulfach geeignet. Der „Unbegabte“ hätte von vornherein keine Chance.

Kunst kann man nicht lernen“… „Kunst kommt nicht von Können“… Wer auch immer solche Postulate aufstellt: mag sein, dass sie ihre Berechtigung haben, aber der Umkehrschluss, dass man nichts lernen und nichts können muss, um Künstler sein zu dürfen, ist ganz sicher falsch. Wer Bildwerke durch Zeichnen, Malen oder Bildhauern herstellen möchte, kann das jedenfalls lernen – und können muss man dazu eine Menge. Es ist nicht leicht, sondern erfordert harte Arbeit und Ausdauer – hier stimmt der Satz: Übung macht den Meister. Der BK-Unterricht wendet sich deshalb nicht an geborene Künstler, die schon alles können, sondern an interessierte Menschen, die die Grundlagen bildnerischen Schaffens lernen wollen und wie Bilder funktionieren. BK wäre ohne das gar nicht als Schulfach geeignet. Der „Unbegabte“ hätte von vornherein keine Chance.

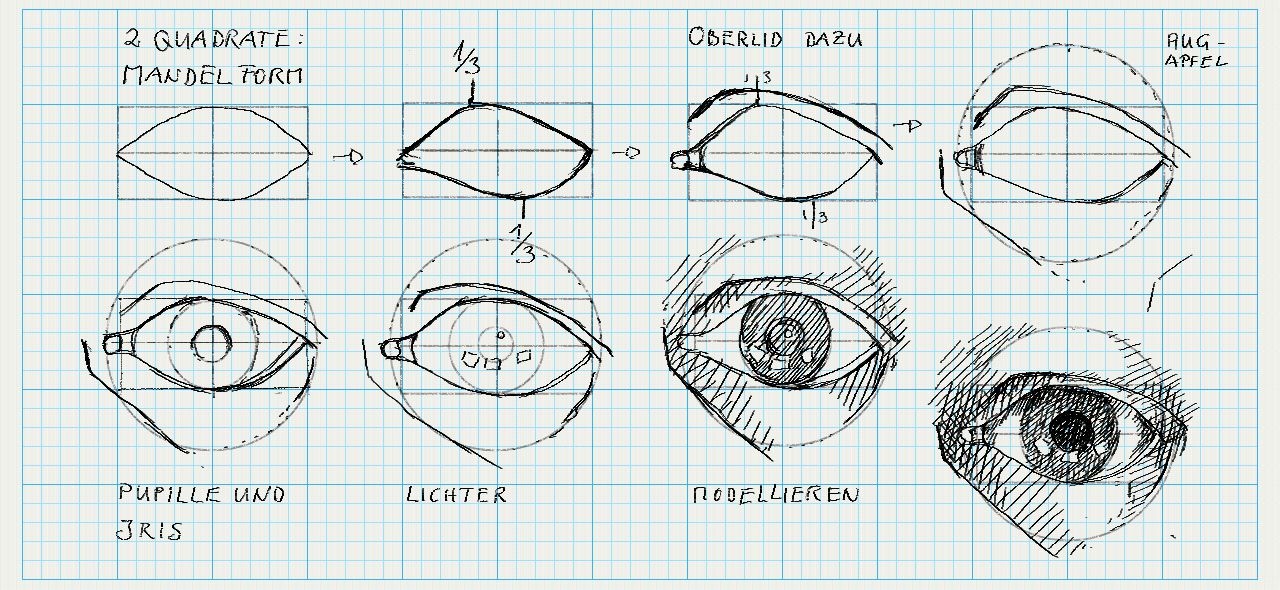

Womit fängt alles an? Erstens, mit dem Zeichnen. Zweitens, mit der Kenntnis der bildnerischen Elemente, dem, womit man Zeichnungen macht. Das kleinste bildnerische Element

ist der Punkt, und mit dem müsste man also beginnen, wenn es nicht die Linie, genauer: die Umrisslinie wäre, mit der alle Form beginnt. Und da haben wir schon ein Problem, denn Linien gibt es nicht in der Natur. Bestenfalls Fugen, Grate, Kanten usw. Unsere „Zeichnung“ wird uns also nicht gefallen können, weil die Umrisse interpretiert werden wollen – müssen. Im Gedächtnis haben wir einen riesigen Bilderspeicher, den wir uns von klein auf erworben haben. Alles, was wir sehen, wird in diesem Speicher abgeglichen mit dem, was wir schon gesehen haben. Nur dann geschieht „Erkenntnis“: aha, das da ist… oder, beim Bild: „…soll sein…“ – vor allem dann, wenn uns das Bild verwirrt, weil wir nichts erkennen können: eine „abstrakte Zeichnung“ zum Beispiel oder ein gegenstandloses Bild stellen uns immer vor Herausforderungen, denn unser Bildspeicher will etwas (ein „Ding“ aus unserer sichtbaren Welt) erkennen und sieht statt dessen nur „Zeichen“ oder gar bloß Farben, Kleckse u.ä. Wenn wir also Bilder machen und verstehen lernen wollen, müssen wir uns daran gewöhnen, die Welt nicht nur als „gegenständlich“ zu sehen, sondern vorurteilslos, ohne Interpretation („Was soll das sein?“) als eine Ansammlung von Farben, Formen usw., die sich auf einer bestimmten Fläche (=Bild) oder im Raum (Plastik, Architektur…) ausbreiten. Denn wir machen, wenn wir z.B. einen Stiefel zeichnen oder malen

möchten, dasselbe: wir beginnen mit einer „tastenden“ Linie, die für den Uneingeweihten „nichts“ bedeutet – er wartet gespannt, was das werden soll.

Deshalb beginnt unser Unterricht ganz praktisch mit dem Kennenlernen der Mittel, aus denen wir „Formen“ herstellen, seien es solche, die man wiedererkennen kann (Stiefel…), oder solche, die aus reiner Lust an der Form an sich gestaltet werden – es sollte nur in beiden Fällen bewusst geschehen, sonst ist es keine Kunst. Denn in dieser Hinsicht kommt Kunst auf jeden Fall von „Können“: der Künstler weiß, womit er arbeitet und welche Effekte er damit erzielt. Ein Künstler beschäftigt sich zwar auch rein spielerisch mit den sogenannten „Bildnerischen Mitteln“, doch immer kommt es zu Erkenntnis, zu einer Erweiterung des Wissens: über die Darstellung an sich, über die Mittel, mit denen Bilder erzeugt werden, über die Erscheinung der Dinge in der sichtbaren Welt. Unser Ehrgeiz sollte also nicht darin liegen „Kunst“ machen zu wollen, sondern Erkenntnis zu gewinnen: über das, was „Bild“ ist. Und wie es funktioniert. Dazu müssen wir umdenken, lernen, so zu sehen wie ein technisches Bildaufzeichnungsgerät: ein Fotoapparat „sieht“ nichts, interpretiert nichts, sondern zeichnet „Lichtphänomene“ auf – Farben, nicht Formen.

Dem Apparat ist das Gesicht von Tante Erna egal, oder anders gesagt: die Fläche neben dem Kopf von Tante Erna ist ihm so wichtig wie der Kopf selbst: der Apparat kann nicht „erkennen“, nicht werten: nur wir Menschen tun das, weil wir naturgemäß auf Tante Erna fixiert sind und nicht auf den „belanglosen Hintergrund“. Genau der sollte uns als Bildermacher aber genauso interessieren, denn für das Bild ist er tatsächlich gleich wichtig. Und nun sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema „Kunst“ und was daran „Denken“, was „Wissen“ und „Können“ ist.

Am Anfang eines jeden Bildwerks steht das Motiv. Danach stellt sich die Frage nach dem geeigneten Material und der Technik, dann folgen Überlegungen zur „Form„: Formauffassung bzw. Form des Baukörpers (Architektur), realistische oder abstrakte Darstellung usw. Körper– und Raumdarstellung bzw. deren Wirkung (in der Architektur: „Gliederung der Baukörper…) werden konsequenterweise als nächstes beschäftigen, dann Farbe und Licht (Architektur: Fassadengestaltung…) und schließlich muss noch die Komposition beachtet werden:

soll das Ganze eher dynamisch oder ruhig wirken usw. Diese „Bildnerischen Mittel“ sind das, was man lernen kann; ob sie, angewendet und reflektiert, zu „Kunst“ führen, ist eine andere Frage. Und natürlich werden sie auf Praxis und Theorie bezogen: ein wesentlicher Bestandteil von BK ist, vor allem in der Oberstufe, auch die Kunstgeschichte.

Darauf arbeiten wir von Klasse 5 an zu: zuerst die altersangemessenen „einfachen“ Bildnerischen Mittel in Malerei, Grafik, Plastik und Architektur, ab Klasse 8 die komplexeren, z.B. Parallel- und Linearperspektive als Mittel zur „fotografischen“ Raumillusion. In der Oberstufe werden diese Grundkenntnisse vertieft und um die intensivere Beschäftigung mit der Kunstgeschichte erweitert. Stets wird auch versucht, Technik und Phantasie miteinander zu verknüpfen: Kreativität hat einen hohen Stellenwert im Unterricht.

Deshalb, und als Abschluss, hier noch eine Leseprobe zu einer Werkbetrachtung: der Beschreibung, Analyse und Deutung eines Kunstwerks, wie es in der Oberstufe geübt wird:

Der verschwundene Monet

Von einer ehemaligen Schülerin im LK BK

„… sehen Sie mal her. Zuerst muss ich Ihnen demonstrieren, wie so ein Impressionist wie ich technisch vorgeht. Fangen wir ganz von vorne an. Ich male natürlich draußen direkt vor dem Motiv. Und ich beobachte es zu verschiedenen Tageszeiten, deshalb gibt es auch so viele Bilder von ein und demselben Heuschober.“

„Und jedes Mal sieht er anders aus“, rief ich entrüstet in die Menge, „das kann doch gar kein Realismus sein! Wie ist er nun, der Strohhaufen? Blau, Rot oder braun?“

„Gehen Sie doch selbst in die Natur“, erwiderte der Mann, „Realismus zeigt, was wirklich da ist. Und wirklich „da“ ist, wenn Sie den Heuschober betrachten, nicht die Stofflichkeit jedes einzelnen Strohhalms, sondern der Eindruck, den das Motiv auf Sie macht. Und leugnen Sie nicht, dass Sie auch statt reinem Stroh eine gewisse Stimmung, beeinflusst durch das jeweilige Tageslicht, erfahren. Es ist eben nicht dasselbe, wenn Sie ein Motiv einmal in der Morgendämmerung und einmal im Abendrot anschauen. Diese besondere Stimmung wird ausgedrückt durch Licht und Schatten. Farbe spielt dabei natürlich eine große Rolle.“

„Ja, ja, die Farben sind doch viel zu übertrieben!“

„Lassen Sie sich doch ein bisschen beeindrucken von der Natur, dann erkennen Sie die Farben wieder.“

„So verschiedene Farben so nah beieinander gibt es doch in Wirklichkeit gar nicht! Dieses Blau neben dem Gelb, und das auf einer Wiese, wo gibt’s denn so was?“

„Treten Sie ein Stück zurück, dann vermischen sich die Farben wie von selbst. Sehen Sie? Es entsteht der perfekte Eindruck von echter Wirklichkeit.“

„Tatsächlich“, bemerkte ich, nachdem ich den Rat befolgt hatte.

„Und nun verrate ich Ihnen, warum dieses Bild über so eine enorme Leuchtkraft verfügt. Es sind die Komplementärfarben. Sehen Sie das Blau und Grün im Orange und Rot des Strohs? Und außerdem: Unbuntes Schwarz, Grau und Weiß gibt es in der Natur gar nicht. Selbst die Schatten sind farbig. In diesem Bild dort hinten sind sie zum Beispiel blau.“

„Durch Farbe können die Impressionisten alles darstellen, meinen Sie wohl! Aber das ist doch alles so schwammig und unscharf. Gibt es keine Grenzen? Ein Strohhaufen muss doch irgendwo aufhören, das verstehe ich unter Realismus!“

„Natürlich hört der Strohhaufen irgendwo auf. Aber er hat doch keine feste Linie ringsherum. Stellen Sie es sich doch einmal vor! Vielleicht geht ein ganz leichter Ostwind und schon können Sie keine Konturen mehr erkennen. Harte, feste, womöglich auch noch schwarze Konturen sind ein großes Tabu für die Impressionisten. Und suchen Sie mal draußen in der Wirklichkeit nach ihnen. Es wird ein vergebliches Vorhaben… Bei den Impressionisten gibt es deshalb nur viele kurze Pinselstriche, mit denen alles dargestellt wird.“

„Nun, so wie ich es verstanden habe, gibt es im Impressionismus also keine Stofflichkeit und keine Konturen. Auf Details wird kein Wert gelegt. Und nicht einmal eine deutliche Zentralperspektive kann ich erkennen! Nun habe ich nur noch eine Frage: Wo bitte bleibt denn der Realismus in den Bildern, die angeblich die Ihrigen sind?“

„Die Größenverhältnisse, Sie haben die Größenverhältnisse vergessen. Diese stimmen sehr wohl in impressionistischen Bildern. Wenn auch Entfernungen oft schwer einschätzbar sind, die Verhältnisse stimmen. Aber zurück zum Wesentlichen: Ich habe es doch schon einmal erklärt. Wenn Sie in die Natur gehen und zum Beispiel einen Heuschober betrachten, sagen wir mal bei Sonnenuntergang, genau wie auf dem Bild, was sehen Sie dann? Sehen Sie das bloße reine Material? Oder sehen sie die Luft, die Stimmung, die Farben der Sonne, die Atmosphäre, kurzum den Eindruck? Gut, dieser ist subjektiv, aber er existiert. Und ich behaupte sogar, er ist wirklicher als alles, was Sie unter Realität verstehen. Der subjektive Eindruck, den das Bild vermittelt, ist echter Realismus. Außerdem ist ja auch das Motiv real. Keine Landschaft, die vielleicht in weiter Ferne existieren könnte. Nein, das Normale, das Alltägliche. Es steht beinahe direkt vor der Haustüre. Schade, dass es schon eine Weile her ist, als ich das Bild gemalt habe. Sonst könnte ich Sie dort hinführen. Jetzt steht statt dem Heuschober eine Wohnsiedlung dort. Ich glaube, es gibt sogar einen Supermarkt…“

„Schon gut, ich glaube Ihnen ja, dass es den Heuschober wirklich gibt. So langsam kann ich es mir sogar richtig vorstellen, wie es wohl gewesen sein muss, davor zu stehen. Die Sonne wärmte wohl noch ein bisschen. Wahrscheinlich war es nach einem schönen Sommertag. Es wäre ein nettes Plätzchen für ein Picknick mit meiner Liebsten…“

Während ich so dahin träumte, ging die Gruppe von Menschen wieder langsam auseinander. Ich hatte bei all den schönen Gedanken gar nicht bemerkt, wie der alte Mann verschwunden war.

„Hey, wo sind Sie? Wo sind Sie hin?“ Suchend blickte ich mich um. „Haben Sie den alten Mann gesehen?“, fragte ich eine Frau neben mir. Sie wusste von nichts. ‚Seltsam’, dachte ich. Irritiert schaute ich noch ein paar Mal umher, aber dann wandte ich mich wieder den Monet-Bildern zu. Jetzt konnte ich alles besser verstehen.

Quellen: privates und öffentliches Lehr- und Bildmaterial aus meinem Fundus (Wangen, im Februar 2021) Für die Fachschaft BK am RNG: Michael Of